説明責任を支える公文書管理 ―― 台湾に学ぶ「判断過程を証拠として残す」記録設計

行政の現場では、情報公開請求や監査、議会対応の場面で、

次のような説明をせざるを得ないことがあります。

- 「検討資料は存在していません」

- 「総合的に判断しました」

- 「内部資料なので対象外です」

これらは、必ずしも虚偽ではありません。

実際には、検討資料もあり、判断も行われています。

それでも、なぜ判断の妥当性を示す証拠を、

提示したくても提示できない状況が生まれてしまうのか。

この問いに向き合わない限り、

公文書管理をどれだけ厳格にしても、

説明責任は繰り返し問題になります。

説明の問題ではなく、「証拠」が残らない問題

よく誤解されがちですが、

この問題は「説明が下手だから」ではありません。

多くの職員は、

- 何を検討し

- どのような議論を経て

- なぜその判断に至ったのか

を、きちんと理解しています。

それでも説明が難しくなるのは、

判断に至る過程が、証拠として提示できる形で

最初から記録されていないからです。

つまり、

説明能力の問題ではなく、記録設計の問題です。

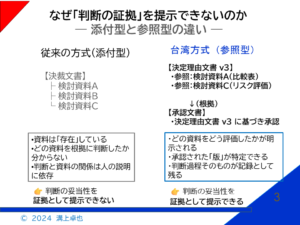

「添付」では、判断の証拠にならない

日本の行政では、

決裁文書に検討資料を「添付」する運用が一般的です。

しかし、この方式では、

- どの資料を

- どのように評価し

- どの点を重視して

判断したのかが、

文書からは読み取れません。

資料は「存在」していても、

それが判断の根拠として位置づけられていないため、

証拠として提示できないのです。

結果として、

- 「総合的に判断しました」

- 「内部資料です」

という表現に頼らざるを得なくなります。

台湾方式の核心は「参照」という考え方

台湾の公文書管理で特徴的なのは、

資料を「付ける」のではなく、

判断の根拠として「参照」する点にあります。

台湾方式の基本構造

- 検討資料を踏まえて

**決定理由文書(判断理由を整理した文書)**を作成する - その中で、

どの資料を判断根拠としたかを明示する - 承認は、資料一式ではなく

決定理由文書に基づいて行う

この構造では、

判断の「結果」だけでなく、

判断に至る「過程」そのものが証拠として残ります。

決定理由は、最初から確定しない

ここで重要なのは、

決定理由が最初から固まっているわけではない、という点です。

- 決定理由文書は、承認前はすべて「案」

- 承認者が納得できなければ差戻し

- 修正を重ね、

承認されたバージョンがそのまま残る

「確定版」という名称に変える必要はありません。

どのバージョンを承認したかが、そのまま説明責任の根拠になります。

承認とは、

「この理由で説明する責任を引き受ける」

という行為だからです。

日本でも、今すぐ取り入れられる

この考え方は、

新しいシステムを導入しなければ実現できないものではありません。

既存の文書管理・ファイル運用の中で、

- 判断理由を独立した文書として作成する

- 添付ではなく、参照番号を明示する

- 修正履歴を上書きせず、版として残す

- 承認文書に

「どの判断理由文書の、どのバージョンを承認したか」

を記載する

これだけで、

ファイルは「保管の単位」から

**「説明の単位」**に変わります。

「やりたくてもできない」構造を変える

現場では、

判断を正当化する証拠を

提示したくても提示できない

という状況が起きています。

それは、

誰かが怠慢だからでも、

隠しているからでもありません。

証拠が自然に残る設計になっていない

ただ、それだけのことです。

公文書管理は、説明責任を果たすための基盤

判断過程を記録として残すことは、

責任を重くするためではありません。

- 後から落ち着いて説明できる

- 担当者の記憶に依存しない

- 組織として判断を引き受けられる

これは、

職員と承認者、そして組織そのものを守る仕組みです。

「なぜ、こう判断したのか」を

証拠とともに示せる状態を、

最初から作っておくこと。

それこそが、

これからの公文書管理に求められている役割ではないでしょうか。

文書管理や公文書管理について、

ほかの記事も書いています。

よろしければ、

ブログ一覧からご覧ください。